|

|

|

|

|

|

Le Château de Keriolet

22/03/2008 12:13

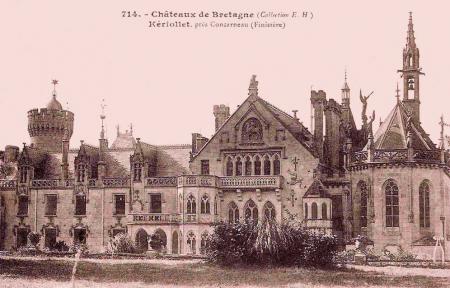

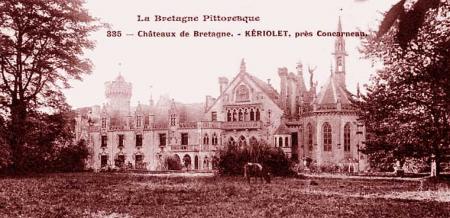

CHATEAU DE KERIOLET - CONCARNEAU

Situé sur les hauteurs de la ville de Concarneau, le château de Keriolet (Keriolet signifiant en breton maison de la lumière, maison du soleil) est un véritable joyau de l'architecture du 19ème siècle. Trouvant ses origines au 15ème siècle, le manoir de Keriolet fut remanié par l'architecte diocésain Joseph Bigot à la fin du 19ème siècle pour le compte de la richissime princesse russe Zenaïde NARISCHKINE (propriétaire entre autres, à l'époque, des mines de Pologne), tante du Tsar Nicolas II. Elle finança pour son mari, le comte Charles de CHAUVEAU, la construction de ce superbe bâtiment néo-gothique.

Le château connut au cours du 20ème siècle plusieurs propriétaires - parmi lesquels l'arrière petit-fils de la princesse, le prince Félix Youssoupov (célèbre pour avoir participé à l'assassinat de Raspoutine) - qui le menèrent à la ruine.

Le château est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour sa façade ainsi que pour la salle des gardes et sa cheminée.

|

Commentaire de skull_piccolo (22/03/2008 15:29) :

pas mal. il y a des personnages, on dirait des anges, chui po certain. a

bientot

|

|

Commentaire de Jipounet (21/05/2009 12:54) :

Non loin de la,il s'est passé plein de choses au large de

Douarnenez,il y a 15 siècles environs.Ville engloutie à jamais par le

diable....YS....retrouvez la légende en musique,sur

http://jipounet.vip-blog.com

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

La princesse NARISCHKINE

22/03/2008 14:52

Rectificatif apporté le 19 avril 2007 :

Je suis Vera Narishkin (Narichkine), et suis l'arrière-petite-nièce de Zinaïde Ivanovna, née Narichkine. Les Narichkine n'ont jamais été Polonais, ni princes ou princesses, et le père de Zinaïde Ivanovna était Ivan Dimitrievitch Narichkine (mon arrière-arrière-grand-père, né le 17 avril 1776 et décédé le 15 avril 1840) n'était point un "richissime maître de forges et de mines polonais" mais était un propriétaire terrien russe et officier dans l'armée depuis 1783, devint major en 1812, et devint maréchal de la noblesse de Sytchev en 1829 avant de devenir chambellan.

Il épousa Varvara Ivanovna Ladomirski (fille naturelle de Ivan Nikolaievitch Rimsky-Korsakov et de la comtesse Ekaterina Petrovna Stroganoff, née princesse Troubetskoya) qui lui donna deux enfants - mon arrière-grand-père Dimitri Ivanovitch Narichkine et Zinaïde Ivanovna Narichkine, celle qui devint la propriétaire du château de Keriolet. Varvara Ivanovna et ses frères étant des enfants naturels, reçurent le nom d'une défunte famille noble polonaise - Ladomirski - et furent annoblis par Ukaze Impérial, mais ils n'étaient pas polonais.

Ce n'est pas non plus en épousant le prince Boris Youssoupoff que Zinaïde entra dans la famille impériale de Russie - en effet, notre famille fait partie de la famille impériale de Russie depuis le 17ème siècle lorsque le deuxième Romanoff, le Tsar Alexis Mikhailovitch Romanoff (deuxième Tsar de la dynastie des Romanoff) épousa Natalia Kirillovna Narichkine en deuxième noces, en 1671.

Elle était la mère de Pierre le Grand. Nous n'avions donc aucun besoin d'avoir une fille Narichkine épouser un prince Youssoupov pour faire partie de la famille impériale, étant donné que les Romanoffs ont du sang Narishkin dans leurs veines depuis le 17ème siècle mais n'ont pas une seule goutte de sang Youssoupoff.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le Comte de CHAUVEAU

22/03/2008 15:21

Un château breton

A la fin des années 1850, sous le Second Empire, Charles Chauveau est un bel officier d'origine champenoise d'à peine trente ans lorsqu'il rencontre la princesse russe Zénaïde Youssoupoff, née Narischkine, à la cour de Napoléon III.

En France, cette amie de la princesse Mathilde vit dans sa villa du Parc des Princes (4, avenue Robert Schuman à Boulogne-Billancourt), beau bâtiment habité ensuite par le Grand-Duc Paul de Russie, actuel collège Dupanloup. A la tête d'une immense fortune, la princesse Zénaïde est de vingt-cinq ans l'ainée de Charles, et veuve. Elle s'éprend de lui, lui achète deux titres nobiliaires (comte de Chauveau et marquis de Serres), l'épouse à Saint-Pétersbourg.

La nouvelle position sociale du comte lui permet alors d'ambitionner une carrière politique. Justement un siège de conseiller général se libère à Concarneau, dans le Sud-Finistère. Afin de pouvoir se présenter aux élections, le jeune candidat doit acquérir une résidence dans la circonscription qu'il convoite. Il recherche donc une propriété, est élu en 1860 et achète personnellement, en 1862, le domaine de Keriolet, en Beuzec-Conq (la commune ne sera rattachée à Concarneau qu'en 1945).

Remontant au 15ème siècle, le manoir, bâtisse relativement modeste, ancienne propriété des Kéryollet, des Trédern, des Kersalaun, est entourée de près de cinquante hectares. Mais l'endroit, avec ses hautes futaies, proche de l'océan et du Moros qui coule en contrebas, est plein de charme. La princesse, désireuse de s'éloigner aux beaux jours de la vie parisienne, est séduite.

Grâce à sa fortune, elle va permettre à son époux de transformer l'endroit à sa guise. Il lui en coûtera la coquette somme d'1,5 million de francs-or. Le manoir du Moros, domaine voisin et ancienne propriété d'Abraham Duquesne, est également acheté par le couple et remanié, dans des proportions moindres que Keriolet, par Joseph Bigot.

La mort du comte de Chauveau.

Louis-Charles-Honoré, comte de Chauveau, marquis de Serres, s'éteint à Keriolet le 31 octobre 1889, âgé de soixante ans. Toute la nuit les religieuses de l'école et quelques enfants le veillent dans la chapelle. Les obsèques sont célébrées le dimanche suivant à deux heures de l'après-midi en l'église paroissiale. Ainsi s'en va ce preux chevalier égaré dans le tourbillon des passions paysannes.

| |

|

|

|

|

|

|

|

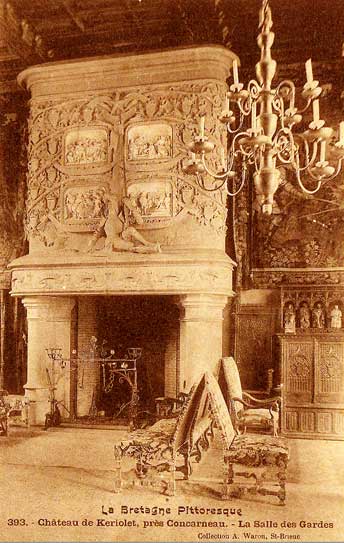

La Salles des Gardes

22/03/2008 16:07

Le manoir de Keriolet est recouvert par une enveloppe de granit finement travaillé. On bâtit une tour et une nouvelle aile pour fermer la cour d'honneur. Les entrepreneurs Martineau et Bonduelle de Concarneau vont ensuite rajouter au manoir un pavillon comprenant, notamment, une imposante salle des gardes. Les ouvriers, tailleurs de pierres, maçons de toute sorte, vont ainsi monter la grande aile orientale avec très belle Salle des Gardes.

Salle des gardes : Cette salle était la salle de bal du temps de Zenaïde. Vu son âge, elle ne dansait pas avec ses invités mais présidait l'assistance du haut du petit balcon qu'elle avait fait aménager dans un angle de la pièce. Un superbe escalier en bois en hélice, situé dans l'alcôve entre le salon et la salle des gardes, permettait aux invités d'aller la saluer.

La cheminée monumentale (classée) est en pierre de Kersanton. C'est un granit volcanique au grain très fin qui se prête bien à la sculpture. L'homme représenté en chevalier sur la cheminée n'est autre que Charles, le second époux de Zenaïde. Derrière lui s'étale son très prestigieux arbre généalogique.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Cuisine du Château de keriolet

22/03/2008 16:57

Cuisine : La faïence couvrant les murs est d'origine et vient de Desvres, petite ville au Nord de la France. Chaque carreau a été peint à la main. Cette cuisine a été miraculeusement épargnée par les pilleurs, sans doute découragés par le fait de casser plus de carreaux qu'ils n'auraient pu en emporter ! Dans cette pièce, les employés de la princesse préparaient le repas dans le potager, dans la grande cheminée et aussi dans le petit four à pain et à gâteaux. Il n'y a pas de point d'eau dans cette cuisine car l'eau se trouvait de l'autre côté du mur Sud, dans la souillarde, lieux où l'on faisait les travaux culinaires les moins agréables.

Dans la cour arrière de la cuisine, se trouvait le puits de Keriolet. Pour le voir aujourd'hui, il faut aller en ville close de Concarneau. Il s'y trouve depuis le début des années 1960 suite à un don du prince YOUSSOUPOV à la ville.

| |

|

|

|

|

|

|

|

La construction du Château de KERIOLET

22/03/2008 17:30

La construction de Keriolet.

Ce n'est en fait que le 20 novembre 1862, par devant Maître Prouhet, notaire à Trégunc, que la propriété de Keriolet fut achetée à Bonaventure-François de Sceaux et à Marie-Renée-Thérèse de Kervagat, alors domiciliés à Hennebont.

Le manoir à façade austère n'avait pas le confort des villas parisiennes, bien qu'on y trouva salon, salle de bains et de billard mais sa position, entre une prairie verdoyante et la vaste perspective de l'Océan, encadrée par les hautes futaies, séduisit aussitôt la princesse par son calme et sa simple beauté. Aussitôt installé, le couple visite la région.

On lui montre la nouvelle église de Trégunc, on lui présente Joseph Bigot, l'architecte, apparenté par sa femme aux Le Guillou de Penanros de Concarneau. Le Comte de Chauveau forme aussitôt le projet de transformer totalement le petit manoir de Keriolet en un vaste château de style élisabéthain. Le projet de Bigot est soumis à la princesse, détentrice des fonds, qui le refuse à cause de la lenteur des constructions dans le pays du granit où on met des siècles à bâtir une cathédrale.

L'architecte est déçu ; des ouvriers-tapissiers viennent de Paris nettoyer et meubler le vieux manoir et le couple y passe les belles saisons de 1863 et 1864, en compagnie, semble-t-il, de Lord Trotter, un anglais ami de l'Empereur qu'il avait aidé à s'évader du fameux fort de Ham.Joseph Bigot ne désespère pas de transformer Keriolet. Pour l'instant il a du se contenter de construire sur le chemin du bourg une maison de garde dans le genre chalet et près de là une remise et une écurie. Un jour, à la fin d'un repas où il a été invité avec quelques convives, il se permet de déplorer la tristesse ou plutôt l'excès de simplicité de la façade du manoir. Je m'y trouve bien, réplique la princesse, j'y suis installée. Je ne veux rien déranger à l'intérieur.

Quand à l'extérieur, si on pouvait lui donner un tout autre aspect je n'y mettrais pas d'opposition à la condition qu'aucun ouvrier n'entre dans la maison dont les clefs restent sous bonne garde ! Eh bien, cela peut se faire ainsi! rétorque l'architecte, la prenant au mot. Les études s'accumulent dans les cartons, élaborées en collaboration avec le comte. La princesse, elle, n'a donné que de vagues instructions : Puisque je suis en Bretagne, a-t-elle dit un jour, dans le pays de la bonne duchesse Anne, construisons des édifices de style breton.

Le vieux logis va peu à peu se rhabiller de granit ciselé et le résultat est jugé si favorablement qu'on décide de construire une aile en retour sur la Cour d'Honneur avec une tour d'où la vue pourra plonger sur l'Océan. Le tout est exécuté avec l'aide de deux entrepreneurs habiles et disposant d'un fort outillage, Messieurs Martineau et Bonduelle de Concarneau (ils se sont précisément connus sur le chantier de l'église de Trégunc) et l'appareillage confié à l'entreprise Le Naour de Quimper.

Pour fermer la cour ombragée de quelques vieux châtaigniers on élève une grande porte cavalière et une porte piétonne. Une douve est creusée sur laquelle on jette un pont-levis. Un muretin crénelé très bas donne sur la prairie où coule le ruisseau. Les ouvriers, tailleurs de pierres, maçons de toute sorte, vont ensuite monter la grande aile orientale avec Salle des Gardes, logement pour les étrangers, escalier en pierre avec tourelle soutenue par une colonne détachée, galeries et vérandas. Une chapelle enfin, gracieuse et élancée, achève cet ensemble voulu comme la reconstitution d'une habitation seigneuriale du temps de Charles VIII, Louis XII et François 1er.

L'architecte s'est inspiré de divers monuments et jusqu'au château de Blois. La tourelle reproduit celle du château de Rustéphan en Nizon, le portail d'entrée celui du prieuré de Locamand, les meneaux de la chapelle ceux de la Trinité en Melgven. Le comte de Chauveau a tout supervisé, réglant les moindres détails. Une note du 15 septembre 1880 porte que par recommandation dernière de M. le Comte, l'inscription vers la mer portera TOUT EST A DIEU.

Le parc de près de cinquante hectares est soigneusement entretenu. On y a construit deux fontaines, l'une dite de la Princesse, l'autre au Nord de ce petit étang que les textes anciens appellent Poulbeuzec. La reconstruction du château aura duré une vingtaine d'années.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Un comte de fée et une princesse de conte

22/03/2008 17:45

Les CHAUVEAU sont arrivés à Keriolet dans les années 1860. La princesse s'étant prise d'affection pour cette région fit multiplier dans le château les symboles rappelant l'histoire et la tradition bretonnes.

On peut effectivement voir sur la façade Sud un couple de bretons en costumes traditionnels : le mari à droite, la femme à gauche. On ne compte pas non plus les pattes d'hermine, symbole du nationalisme breton, et également les fleurs de lys pour rappeler l'attachement de Charles à la royauté.

Enfin, on peut admirer la statue du personnage le plus représentatif de l'histoire bretonne, Anne de Bretagne. Duchesse au 15ème siècle, elle fut aussi deux fois reine de France (elle épousa Charles VIII et, à son décès, devint l'épouse de Louis XII). Cette statue se trouve d'ailleurs à côté de celle de Charles VIII ; Louis XII est représenté également sur la façade Sud, à cheval (ce bas-relief étant une réplique de celui de Blois).

Sur le sommet du toit, un ours russe assis regarde vers l'Est, vers la Russie, car malgré tout l'amour qu'elle avait pour la France et pour la Bretagne, Zenaïde n'oubliera jamais son pays natal...

A son décès, en 1893 (elle avait 90 ans), la princesse Zenaïde n'avait pas eu d'enfant avec Charles de CHAUVEAU, ce qui se comprend aisément du fait de son âge lors de son mariage ! N'ayant pas d'héritier, et ne voulant pas rester au château où elle avait tant de souvenirs, elle s'était définitivement installée dans son hôtel particulier de Paris au dècès de Charles (mort avant elle d'une crise cardiaque en 1889 ; il avait à peine 60 ans) .

Par testament, elle fit don du château au Département du Finistère

| |

|

|

|

|

|

|

|

Costumes anciens - Traditions

22/03/2008 18:46

Carte postale : Costumes anciens du musée de Keriolet

| |

|

|

|

|

|

|

|

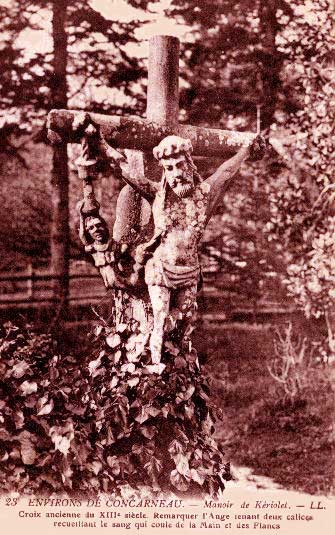

Manoir de Keriolet

22/03/2008 18:49

Croix ancienne du XIIIème siècle.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Keriolet - La cheminée

22/03/2008 18:53

L'immense cheminée de la salle des Gardes

| |

|

|

|

|